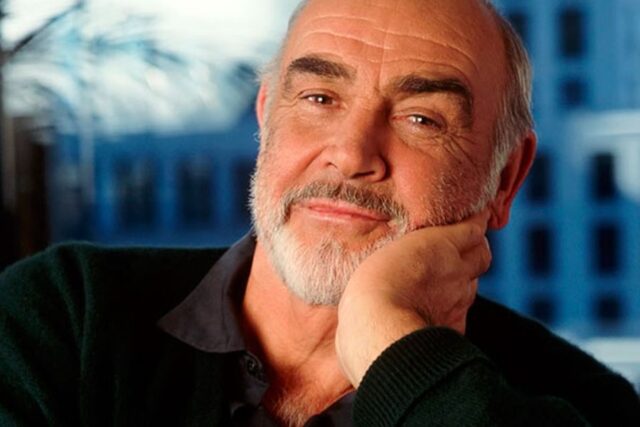

Profundo pesar causó el fallecimiento, este fin de semana, del gran actor escocés Sean Connery, a los 90 años de edad.

El ganador del Óscar por Los intocables comenzó a picar piedra en el mundo del cine en los años 50, cuando filmó, incluso, una cinta de Tarzán; pero no fue sino hasta que encarnó al héroe de Ian Fleming, el agente 007 en El satánico Doctor No, de Terence Young, que alcanzó fama y fortuna, pronunciando la célebre frase: “Mi nombre es Bond, James Bond”. Prototipo de la elegancia y la audacia, el papel que representó en seis ocasiones se convirtió en una especie de maldición, pues los productores lo encasillaron en ese tipo de personajes.

Recuerdo sus esfuerzos para demostrar que era un buen actor, en filmes como La colina de la deshonra, de Sydney Lumet, o Sublime locura, de Irving Kershner.

Despojado de su licencia para matar, Sean se dedicó a mostrar sus dotes histriónicas, como el ambicioso soldado de El hombre que sería rey, de John Huston, sobre el relato de Rudyard Kipling, o un veterano arquero de Sherwood, en Robin y Marian, de Richard Lester.

Ya en su etapa madura se le recuerda como William von Baskerville, de El nombre de la rosa; como el padre de Indiana Jones, y como el capitán de un submarino en La caza del Octubre Rojo, de John McTiernan. Uno de sus últimos papeles fue el escritor Forrester, de Gus Van Sant.

Connery comenzó a sufrir problemas de salud en los últimos años, que lo alejaron de la pantalla, pero deja un rico legado de 93 participaciones fílmicas.

Descanse en paz el mejor James Bond de la historia y un actor inolvidable, en toda la extensión de la palabra.

Por: Jorge Carrasco V.

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Periodista activo desde 1981 en diversos medios. Especialista en temas internacionales, deportes y espectáculos. Autor de biografías sobre Pedro Infante y Joaquín Pardavé de Editorial Tomo.